理想の家づくりは屋根から! 外観にも影響する屋根の形状や素材の種類

理想の家づくりは屋根から! 外観にも影響する屋根の形状や素材の種類のインデックス

屋根は家のイメージを大きく左右する要素のひとつです。家は家族を守る大切な「箱」ですが、その箱を風雨や日差しから保護する役目を担うのも「屋根」です。印象と実用、両面から屋根を考えて、より素敵な家にしましょう。

今回は、そもそもの屋根の役割や、屋根の形状や素材の種類、地域ごとの選び方など、マイホームを建てる際にチェックしたいポイントを網羅して解説します。

1.屋根の役割とは?

普段の生活の中で、屋根についてあらためて意識して考えることはほとんどないでしょう。屋根があることは当たり前で、そもそもの役割にまではなかなか思い至らないのではないでしょうか。まずは、しっかりと屋根の役割を知ることから始めましょう。

屋根の役割は一言で表すと「自然環境や自然災害から家族の生活を守り、その他建物全体の外壁なども守ること」です。もう少し具体的な役割を大別すると、以下の3つがあげられます。

1:防水性

雨や雪が降っても、屋根があることで濡れずに過ごすことができます。

2:断熱性

暑い夏は屋内の気温の上昇を最小限に抑え、寒い冬は屋内の温度を逃がさず保ってくれます。

3:防音性

外の音を遮り室内を静かに保ち、また家の中の音を外に漏らさないようにしてくれます。

どんな形の屋根にも共通している役割は、住まいの安全性を高めること。地域の特性や気候条件なども考えて屋根の形を決めるといいでしょう。

2.屋根の形状は大きく分けて8つ

屋根の基本的な形状は、大きく8つに分類されます。メンテナンス時の注意点はどのようなものかなど、それぞれの特徴を挙げていきます。家のイメージに合うかどうかだけでなく、これらの点からも屋根を考えてみてください。

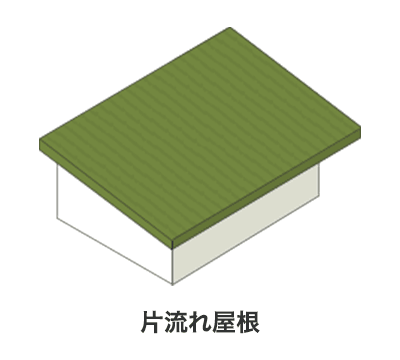

2-1.片流れ屋根

大きな一枚の屋根が一方向に傾くよう設けられるものが片流れ屋根です。とてもシンプルな構造ですので、雨漏りしづらく、メンテナンス時期にも費用を抑えられるという特徴があります。屋根を南へ向けることができれば、太陽光パネルを乗せやすいというメリットがあります。屋根裏のスペースを活かし、天井を高くしたり、ロフトを作ったりという工夫もできます。

一方向に雨が流れていきますので、豪雨の際に隣家の敷地へ雨が流れ込まないよう、大きな雨どいを設置すること、定期的に雨どいの掃除をするなどの配慮が必要です。

2-2.招き屋根

屋根のトップの水平部分(軒)から左右に下る屋根の高さに差をつけたものを招き屋根(差しかけ屋根)といいます。屋根の位置が段違いではあるものの、形状そのものはシンプルですので、コストも安価で納まります。屋根の高さ、落差部分にある壁面に小窓をつけることで、明るさや換気性を確保することができます。

雨じまい(雨水が浸入しないための工事)を丁寧に行わなければ、後に雨漏りが発生することが考えられます。

2-3.方形屋根

屋根-1.png)

4面からなる三角形の屋根が、てっぺんの1点に集まったピラミッドのような形状の屋根を方形屋根(ほうぎょうやね)といいます。雨や雪、風を4面に分散させることが特徴ですので、耐久性が高い屋根といえます。

しかしながら、ソーラーパネルを設置しづらいことがデメリットです。雨や雪が4方向へ落ちることへの対策が必要ですし、メンテナンス時のコストが上がりがちでもあります。

2-4.切妻屋根

屋根-1.png)

子どもに「家の絵を描いて」というと描くはずのものが切妻屋根です。切妻屋根は和風の家にも洋風の家にもしっくりとなじみます。ソーラーパネルの設置がしやすい、換気用の小窓をつけやすい、ほとんどの屋根材を採用できる、コストを安く抑えられるという特徴があります。

一方で、軒に覆われない壁面が発生しますので、その壁面が太陽光や雨で傷みやすいというデメリットがあります。

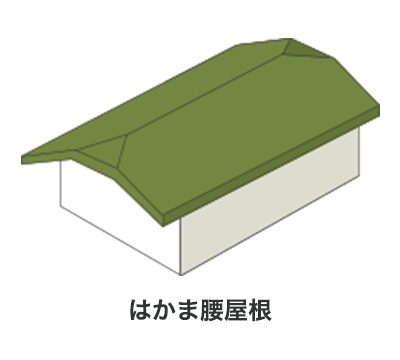

2-5.はかま腰屋根

切妻屋根の一部分を斜めに切り取ったような形状のものがはかま腰屋根です。切り取ったイメージといってもそこにも屋根を設けますので、合計で3~4面で構成されています。最初からはかま腰屋根を検討することはほとんどありません。道路斜線制限など家を建てる際関連する法により、一部の高さを削らざるを得ないときに採用される屋根といえます。家の高さそのものを低くする必要がありませんので、概ね希望通りの家をつくることができます。

デメリットは、一部の部屋の室内が若干狭くなること、棟(屋根同士が接するライン)が3~5表れますので雨漏りの発生が懸念されることです。

2-6.寄棟屋根

屋根-1.png)

切妻屋根にもう2面の屋根をプラスしたものを寄棟屋根と呼びます。同じく4つの屋根が1点に集まる方形屋根とは異なり、屋根のてっぺんは切妻屋根と同じく直線であることが特徴です。支えあうようにして接する4面は、台風など風の強いときにも耐えますので、耐久性の面で大きなメリットをもたらします。

棟が多い分、雨漏りの可能性も高まりますので、雨じまいの丁寧さが必要です。

2-7.入母屋屋根

屋根-1.png)

重厚感のある日本家屋で用いられる伝統的な屋根が入母屋屋根です。寄棟屋根の一部分(小さな屋根面)に段差を設け、壁面が三角に見える部分があればそれは入母屋屋根です。風に強く、屋根裏の通気性を確保しやすい屋根といえます。

しかしながら、その棟の多さ・複雑さから施工には技術力を要しますし、雨漏りを見つけたときに問題箇所を発見しづらく葺き替え工事が大掛かりになることで、イニシャルコスト・ランニングコスト共に高くなることがデメリットです。

2-8.陸屋根

屋根-1.png)

日常的に人が昇るか・昇らないかは別として、屋上があるのが陸(りく・ろく)屋根です。鉄筋コンクリートや軽量鉄骨のマンションやアパートでよく見る平らな屋根が陸屋根です。屋上に太陽光パネルを設置したり、個人住宅向けの屋上緑化を用いて第二のリビングとして使いたいときに検討される屋根です。

屋根に傾斜がなく雨水が溜まってしまい、結果として雨漏りにつながることもあります。また、屋根裏の換気を充分に行わなければ、屋根の持つ熱を2階もしくは3階の最上階の部屋でダイレクトに感じてしまい、居心地の悪い場所となってしまいます。

3.屋根材の種類は年々増加、イメージやランニングコストで選べる

屋根材もまた、家のイメージを左右するポイントです。四季のはっきりとした日本で、夏は暑さから、冬は寒さから家を守る屋根は、形状だけでなく屋根材そのものの選び方も大切です。近年種類の増えている屋根材にはどのようなものがあるかご存知でしょうか。

3-1.スレート瓦

新築の家で多く用いられているのがスレート瓦です。化粧スレート、カラーベストと呼ばれることもあります。セメントに繊維質を混合し、5ミリ程度の厚みに仕上げた平板なスレート瓦は取り扱いがしやすく、色や表情のバリエーションも多いので、イニシャルコストを低く抑えることができます。

経年劣化しやすい面は否めず、10年に1度の定期的な塗装などメンテナンスが必要です。寿命は30年ほどです。

3-2. ガルバリウム鋼板

この10年ほどで認知度が高まってきたのがガルバリウム鋼板です。ガルバ、量金属屋根ということもあります。アルミニウムと亜鉛などからなるアルミ亜鉛合金めっき鋼板で、耐久性・耐熱性に優れていること、一坪当たりの重量が軽く地震に強いことがメリットです。デザインも豊富ですし、メーカーによっては30~50年の品質保証をしていることがあります。30年はメンテナンス不要となる可能性が高い屋根材です。

一方で、とても薄い素材という理由から、飛来物などの衝撃により凹凸が生じやすいというデメリットがあります。また、金属製ですので、海沿いや温泉地ではさびやすいという注意点もあります。

3-3.日本瓦

和瓦、粘土瓦とも呼ばれる日本瓦は、長期間風雪に耐える特徴があります。釉薬をかけたものは水の浸透もありませんので、飛んでいった・割れたというケース以外では瓦そのもののメンテナンスはほぼ必要ありません。

しかしながら、瓦自体がとても重いので、地震のとき家の揺れ幅を大きくしてしまうことがあります。瓦同士を接合する漆喰部分を適宜メンテナンスしなければ、そこから雨漏りや瓦のずれが生じます。瓦屋根のメンテナンスができる職人は減少傾向にありますので、人件費が高くなりがちです。

3-4.アスファルトシングル

ガラス繊維にアスファルトをコーティングし、さらに表面に砂などでカバーした屋根材をアスファルトシングルと呼びます。屋根防水に用いるアスファルトシートと屋根材が一体化したものと考えればよいでしょう。とても軽く、防水性も高く、加工が容易という特徴を持っています。

しかしながら、製品によっては防火・準防火地域では使用できないことがあります。

3-5. 樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦

セメントを用いながらも、内部に多くの気泡をつくることで軽量化を図ったものが樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦です。繊維素材を加えていますので、仮に割れても破片が飛び散りにくいという特徴があります。色あせのしにくさは日本瓦とほぼ同等です。

コストが高く、色やデザインの選択肢が狭い部分がデメリットです。

4.地域による屋根の選び方4パターン

日本には大きく分けて8つの気候区分があります。その中でも雪が多い地域、暑い地域、台風の進路になりやすい地域、海沿いの地域をピックアップし、屋根の形状や屋根材の選び方をご紹介します。必ずしもこれが唯一の正解ではありませんが、ご参考になさってください。

4-1.豪雪地帯

冬場、雪が多く降り積もる地帯では、屋根の形状や素材に気を遣わなければなりません。特に雪かきが必須という豪雪地帯では、屋根に積もった雪の重みで家が傷んでしまうこともありますし、けが防止のため屋根に昇らずに済むようにしなければなりません。

できるだけシンプルな形状の三角屋根(切妻屋根や片流れ屋根)で大きく勾配(傾斜)をつけた形状が理想的です。また、屋根材はすべりの良い金属製(ガルバリウム鋼板など)のものが望ましいものです。しかしながら市街地の住宅ならば、隣家へ雪が滑り落ちない屋根材の選定や雪止めネット設置が必須です。

無落雪屋根とも呼ばれる、一見平らな屋根を採用するケースも増えています。

4-2.夏の暑さが気になる地域

夏の暑さに悩まされる地域でもまた、大きな勾配の屋根がメリットを生みます。屋根と天井の間の空間を広く取ることができますので、2階・3階の最上階の暑さをしのぎやすくなります。高温多湿となる小屋裏(屋根裏)に、自然換気のための換気口を設けやすくなりますので、家の傷みを低減することもできます。

日本瓦は断熱効果が高いものです。急勾配でも使用できる商品も増えてきました。また金属屋根に比べ熱の伝導率が低いスレート瓦もおすすめです。

4-3.台風の進路になりやすい地域

台風の進路になりやすい地域では、いかに風雨の影響を受けない形状・材質を選ぶかが鍵となります。屋根の勾配が緩く、形状が複雑でない切妻屋根や方形屋根がよいでしょう。

横殴りの雨でも雨が入り込みにくい屋根材を選ばなければなりません。ガルバリウム鋼板や、アスファルトシングルは雨が染み込むことが少なく、日本瓦のように飛んでいく心配がないのでおすすめです。

4-4.海沿いの地域

海岸に近い場所はときに強風が吹きますので、勾配の緩い形状が望ましいです。風の抵抗を最小限にとどめるよう、シンプルな形状の屋根(切妻屋根・片流れ屋根)がよいでしょう。

風に乗って塩分が飛来しますので、さびが発生しやすい金属系の屋根材は避け、日本瓦やスレート屋根を選んでください。

風に乗って飛来する塩分は目に見えないものですので、屋根の傷みに気づく前に定期的なメンテナンスが欠かせないことはいうまでもありません。

5.平屋の屋根を計画する際のポイントは?

家づくりの際に、屋根をどう計画するかという事については、一般の方のこだわりが出にくいところでしょう。しかし、いくつかポイントがありますので、これらのポイントを抑えて、建築会社としっかり打ち合わせすることが重要ですね。

5-1.しっかりとした防水対策を行う

同じ坪数の家を建てる場合、2階建ての住宅に比べて、平屋の方が当然屋根の面積は大きくなります。屋根の面積が大きくなるという事は、その分屋根からの漏水リスクも高まりますので、しっかりとした防水対策が必要です。

特に軒の出が少ない場合は、軒裏に水が回り込む可能性が高くなること、陸屋根は水勾配が少なく水はけが悪くなってしまうことなどに注意しましょう。防水対策としては太陽光、雨、風などに強い防水シートを採用して、耐久性を高めるようにしましょう。

5-2.中庭を作る場合は、屋根の軒や排水経路などの雨水対策を

中庭を作る場合、屋根の軒や排水経路について、十分な雨水対策が必要です。中庭は雨水の影響を受けやすく、きちんとした対策が取られないと、中庭自体や周囲の部分に水が溜まりやすいという問題があります。中庭に、屋根から流れてきた水がスムーズに排水できるように、きちんとした排水計画が必要です。

また、中庭の床材選びにも注意しましょう。防水性のある素材や、水はけが良く滑りにくい表面仕上げにすることで、雨水が中庭にたまる事を防いでくれます。

5-3.メンテナンスの必要性を理解しておく

屋根は、常に外部に晒されていることから、家の中でも定期的なメンテナンスが必要な箇所です。定期的な点検と清掃をすることで、屋根を最適な状態に保つことができます。葉や枝、ゴミなどが屋根に積もると、通気が悪くなり、雨樋や排水経路が詰まる可能性もあります。

定期的な掃除をしてこれらを取り除くことで、もしゲリラ豪雨などの大量の雨が降った場合でも詰まりを防ぐことができます。定期的なメンテナンスを行い、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

6.平屋の屋根断熱とは?

平屋の場合、全ての部屋が屋根を通して熱の影響をダイレクトに受けます。屋根裏がある場合は、天井断熱という手段もありますが、空間を有効活用するために天井を作らないスタイルも人気があります。その場合は、屋根断熱をしっかりすることをおすすめします。屋根断熱は、一般的には「外張り断熱」と「充填断熱」という2つの方法があります。

外張り断熱は、断熱材を張ることから密着性が高いのがメリットですが、価格が高いというデメリットがあります。充填断熱は、価格が安いというメリットの一方、充填時に隙間ができやすいというデメリットがあります。

どちらを選ぶかは、個々の条件によって変わってきますので、建築会社と相談の上決めるようにしましょう。

6-1.ロフトを作りたいなら屋根断熱がおすすめ

もし、ロフトを作る計画があるなら、そのロフトを快適な空間にするには、屋根断熱がおすすめです。通常の天井断熱では、天井から下の空間は快適でも、天井から上の小屋裏やロフトの空間には断熱材がないため、夏には熱気がたまりがちです。

特にロフトは、居住空間として利用されるため、屋根断熱が重要です。小屋裏収納として使わない限り、階下の居住空間、吹抜け、ロフトという一室空間になるので、屋根断熱がより適しているでしょう。

7.屋根の形状で外観の印象も変わる

屋根の形状で、外観の印象も大幅に変わります。家の外観は、あとから大きく変えるのが難しいうえに、住む人のイメージにも影響する重要なもの。だからこそ、家を建てる最初の段階で、しっかり検討したいですよね。家の外観を考えるうえで特に注目したいのが「軒の出」「勾配」という2つの要素です。

7-1.軒の出をどの程度出すか

軒をどの程度出すかという違いによっても家全体の雰囲気はガラリと変わります。例えば、軒を出さない方が四角い家に見え、ミニマムでモダンな印象になります。また、ヨーロッパ風やプロバンス風の家の場合もほとんど軒を出しません。一方、軒を出すと外観に陰影がつき、家そのものに落ち着きと高級感を出すことができます。

軒があることで、雨や日射による劣化や汚れから家自体を守ったり、日差しを遮ってくれることによって夏の暑さが凌ぎやすくなるなどのメリットがあります。目指したい外観イメージと住みやすさの落とし所を探りましょう。

7-2.屋根の勾配の角度

勾配とは、屋根の角度のことです。同じ屋根の形状でも、勾配の違いで外観のイメージが大きく変わります。例えば、勾配を大きくするとシャープですっきりとした印象になり、勾配を緩やかにするとマイルドで優しい印象になります。特に、片流れ屋根のように勾配が外観に影響しやすい屋根の場合は、勾配のつけ方によって見た目の印象が大きく変わってきます。

ただし、あまりに屋根の勾配を急にしすぎると、工事の手間がかかりメンテナンスのコストが大きくなることがあります。逆に、屋根の勾配が緩すぎると雨が上手く流れなくなってしまうことも。また、勾配によって屋根に使える素材も変わります。瓦屋根の場合はある程度の勾配がないといけません。金属製の屋根なら水平に近い勾配の屋根でも使うことができます。

勾配を決める際は、外観のイメージや屋根に使いたい素材、メンテナンス時の実用性などを考えて調整できると良いでしょう。

8.印象的な外観をつくるおしゃれな屋根の実例集

屋根は、家という家族の安住の場所を守る要ともいえます。その一方で家の外観イメージを左右するポイントでもあります。屋根の形状で家にどのような印象を与えるか、「重量木骨の家」施工事例をいくつかご紹介します。想像以上に屋根も自由に作れることがおわかりいただけるはずです。

8-1.陰影のコントラストがドラマティックな切妻屋根の家

安心感のある和風スタイルながら、モダンな雰囲気を持ち合わせた外観が印象的なこちらのお宅。和風スタイルによく合うオーソドックスな切妻屋根ですが、軒の出が深い分、陰影によるコントラストがドラマティックで高級感のある佇まいが素敵です。切妻屋根はメンテナンスもしやすく普遍性のあるデザインのため、飽きにくく長く愛せるマイホームにしたい場合にぴったりです。

8-2.コンパクトでスタイリッシュな片流れ屋根の家

シンプルでありながら思わず振り返るような個性が光るおしゃれなデザインのこちらのお宅。勾配が大きめの片流れ屋根によって、スマートな印象が際立っています。正面から見て、左右の軒の出がないためミニマムでスタイリッシュな雰囲気です。しかし、代わりに前後の軒の出を大きくとり、夏の強い日差しが直接屋内に入ることを避けると同時に汚れが目立ちやすい白い外壁を雨風や日射から守っています。デザイン性を保ちつつ、メンテナンスのしやすさや住みやすさにも考慮された賢いマイホームです。

8-3.光あふれる明るい屋内をつくる招き屋根の家

大きな窓から見える外の緑とたっぷりと使用された木材で、家に居ながらにして森林浴気分を味わえるこちらのお宅。段差のある招き屋根からも光が入り、部屋の隅々まで自然光がいきわたる清々しい屋内です。屋内の空間が広い場合、時間帯によっては壁に面した窓からの採光だけでは暗い部分が出てきてしまうことがあります。しかし、部屋の中心に近い招き屋根の段差からも光を取り入れることで、どんな時間帯でも明るい空間を実現しています。

8-4.シンプルで重厚感のある水平屋根の家

余計な装飾が一切なくシンプルで潔いデザインがかっこいいこちらのお宅。直線を生かしたシャープなデザインに陸屋根がよくマッチしています。また、屋根だけでなく、軒のデザインにも水平ラインをはっきりと打ち出し広い間口をより一層引き立てています。シンプルではありますが、マイホームに使われることの少ない陸屋根は取り入れるだけで周りと一味違った外観を楽しめます。

8-5.片流れ屋根と陸屋根を組み合わせたセンスの良い平屋

平屋ですが、屋根の形状に変化を付けることで、外観からもリズミカルなデザインが見て取れます。内部は、屋根形状の違いがそのまま、LDKの天井高の変化に繋がっています。DKの天井が通常の天井高で、リビングの天井は屋根勾配そのままに、目線が上へ上へと伸びていく、開放感あふれる大空間となっています。勾配天井の高い部分に開口部を設けていることから、外部の視線にさらされることなく自然光を取り入れることのできる、明るい空間に仕上がっています。

8-6.モダンな切妻屋根の個性的なフレームの家

軒の出が少なく、スッキリとした形状の屋根を持つこちらの住まい。屋根と外壁はシックな色の鋼板で覆われ、モダンな印象を与えます。実は、この色を選んだのは線路沿いに建つからという理由で、線路の錆がついても目立たないように考慮されています。しかし、その意図にとどまらず、おしゃれな印象の外観に仕上がっています。ガルバリウム鋼板だけでは単調なデザインになりがちですが、木製の壁をミックスすることで、アクセントが加わりました。

8-7.片流れ屋根のおしゃれなビルドインガレージ

2世帯住宅という事で、かなり規模の大きな住宅です。これだけの規模の住宅に片流れ屋根というのは、迫力があり、外観としてインパクトが感じられます。外壁の色は、落ち着いたグレーで、クールな雰囲気がありますが、軒裏に張られた木とアプローチの植栽で温かみをプラスしています。建物の下には2台分のビルトインガレージがあり、その手前のスペースにも余裕がありますので、来客が車で訪れた際も、駐車に困ることはなさそうです。

8-8.植栽が映える切妻屋根の真っ白な外観

奥から手前に向かって、大きな三角屋根、小さな三角屋根、そして前面にあるフラットな塀と、リズミカルに変化して、見る人を楽しませてくれる外観です。家の前面には、白い外壁とマッチした鮮やかな緑が広がっています。シンプルな形状の三角屋根は、白い外壁や窓枠のないフィックス窓と組み合わさり、その無駄のない構成が見事に調和しています。また、高い塀のおかげで、大きな窓があっても、外からの視線を気にせずに過ごせるようになっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。普段あまり意識することがない屋根ですが、その役割はとても重要です。長く安心して暮らすための実用面に加えて、外観デザインの印象にも大きく影響する屋根の奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。地域の気候などの特性も考慮して、形状や素材、軒の出や勾配などさまざまな種類の中から、あなたの暮らしにぴったりの屋根を見つけて、理想のマイホームづくりに役立ててください。

はこちら

はこちら