ちょっとしたアレンジ次第で、ウッドデッキライフはグッと変わる!

ちょっとしたアレンジ次第で、ウッドデッキライフはグッと変わる!のインデックス

ウッドデッキは、ただ床に板を張るだけではありません。デザインや配置をちょっと工夫するだけで、ウッドデッキライフの楽しみ方に幅が広がります。たとえば、デザインを少し立体的にするだけで、そこにくつろぎの空間が生まれたり、リビングからフラットにつなげればアウトドアリビングとして活用できたり…。そこで今回は、素敵なお宅のウッドデッキアイデアをご紹介しましょう。

段差をつければ、ちょこんと座れる団欒スペース

ウッドデッキには、外と中を自然な形でつなぐという大切な役割があります。部屋からデッキを眺めれば、もう一つのリビングとして空間に広がりが感じられ、デッキに出れば風を感じながら家族でくつろぐことができます。

しかし、ウッドデッキをより価値のある場所にするためには、家族がいつでも集える工夫が必要です。そのために、デザインにちょっとしたアイデアを加えてみてはいかがでしょうか。

こちらのお宅では、たとえば、中庭にシンボルツリーがあるこちらのお宅。木のまわりがくり抜かれていて、ベンチとしても使えます。部屋を囲むようにあるウッドデッキには、家族が自然と集まってくる空間になっています。

中庭とリビングをつなげるのは、ウッドデッキで作ったワイド階段。デッキに腰掛けながら月を眺めてビールを飲んだり、ゴロリと寝そべったりと、家族の憩いの場となりそうです。また、ウッドデッキは縁側風にも使えますね。

ウッドデッキは自由に加工しやすく、さまざまなデザインに対応しやすいのも魅力のひとつです。

フラットにつなげば、アウトドアリビングとしてひと役

より自然な形で外と中をつなげるなら、フローリングと同素材の天然木のウッドデッキが人気です。つながり部分をフラットにすることで、視覚が外に抜け、実面積以上の広がりが感じられます。さらに床材の色や材質を統一すれば、より一体感が生まれます。リビングダイニングに希望通りの広さが確保できなくても、デッキ部分を利用して、広々と開放的なリビングダイニングが実現できるかもしれません。

窓を折りたためて全開口タイプにすることで、ホームパーティーなど大勢の来客がある場合や、子どもたちが自由に動き回るときなど、思い切り開放的に使うことができますね。

こちらもリビングからデッキへとフラットに続き、さらに同素材のイタウバ材でフェンスまで設置。開放的でありながら、しっかりとプライバシーに配慮した絶妙の高さのフェンスは、風を気持ちよく通しながらも、外からの視線を遮ってくれます。

小さな子供がいる家庭ではちょっとした段差であっても家庭内の事故につながりかねません。そういった意味でもリビングとウッドデッキがフラットで繋がるという事はメリットがあると言えますね。子供たちも広々と安心して遊べます。

部屋と部屋を解放的につなぐ、外廊下としても活躍

部屋をまたいでウッドデッキを設置することで、時には外廊下としての役割も果たしてくれます。それは、家族にとって想像以上に心地よい空間になるはず。どこにいてもウッドデッキでつながり、家族同士の気配が感じられます。

こちらのお宅にある12帖分もの贅沢なウッドデッキは、まさに第2のリビング。それと同時に、部屋と部屋を気持ちよくつなぐワイドな廊下代わりにも、そして家族が自由に作業できるスペースにもなっています。小さなお子さんがウッドデッキで遊んでいても、家のどこにいても視界に入ってくるのは安心ですね。

家に沿うように、ワイドなウッドデッキが設置されたお宅。リビングの床材に合わせて、明るめの木材を選んでいます。ワンフロアのリビングルームのため、ここがまさに廊下代わり。晴れた日にはあえてここを通って、外の景色を眺めながら部屋を移動してみたくなりますね。

屋根付きデッキで、使い方にも幅が広がる!

構造上、どうしても雨ざらしになりがちなウッドデッキ。雨や紫外線に長年さらされてしまうと、当然ですが劣化が進んでしまいます。とくに天然木は、その質感が最大の魅力ではありますが、傷みやすいのがデメリット。そこで、屋根付きのウッドデッキにすれば、雨や紫外線による劣化を防いでくれる以外にも、実はさまざまなメリットがあります。

こちらのお宅のウッドデッキは、田園を眺められる縁側のような役割を。昔ながらの家のように玄関の隣に設けられているため、来客とここで世間話をしたり、景色を眺めながら家族でのんびり過ごすこともできます。奥行きのあるウッドデッキなので、使い方の幅が広がりそうです。

屋根を付けることで日陰部分もでき、さらに洗濯物を干すスペースにもなります。少しの雨であれば多少の作業ができるのも、屋根付きウッドデッキの良いところですね。

木製フェンスを立ち上げて、インナーガーデンに

都市部の場合、広い空間を確保できないながらも、周囲からの視線をしっかりと遮りながらも心地よく過ごせるインナーガーデンが欲しいものです。そんな時にも、ウッドデッキは大活躍。ウッドデッキの床材と合わせて、木製のフェンスを活用してみてはいかがでしょうか。

木製の壁を立ち上げるメリットは、木と木の間に隙間を開けることで、ルーバーフェンスとしての役割も果たしてくれること。適度な視界を確保しつつ、さらに爽やかな風を通してくれます。壁と木製のフェンスをミックスさせれば、しっかりとプライバシーを保ちながらも、開放感と見た目に癒しを与えてくれます。

木製のルーバーフェンスでウッドデッキを囲むことで、視線をしっかり遮りながら、光と風を通します。屋根がある空間なら、いつでも安心して洗濯物を干しておくこともできますね。

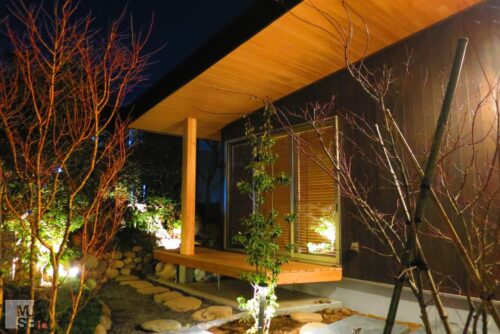

部屋からの明かりで、夜空をゆったり楽しむ場所に

日が沈んでからが、ウッドデッキライフをより楽しめる時間帯。夏の日中は暑くて外に出られなくても、夕方からは涼しい風が吹いて気持ちよく過ごせます。

リビングダイニングからこぼれる照明の灯りが、ウッドデッキを幻想的に照らしてくれます。ぐるりと部屋で囲まれた中庭であれば、周囲からの視線を気にせずに、夜でもリラックスして過ごせそうですね。

ハンモックやチェアを置いて、家族だけのくつろぎ空間

屋根が付いていたり、柱や梁のあるウッドデッキであれば、ハンモックを吊るしてお昼寝場所としても利用することができます。また、テーブルやチェアを置いて、休日にはブランチを楽しんでみるのもいいですね。

バスルームに隣接したウッドデッキは、箱庭のように使ってみましょう。素敵なチェアを置き、好きなグリーンを置けば、バスタイムがますます癒しの時間になるはず。この空間があることで、周囲からの視線も気にせずに窓を開けてバスタイムを楽しめます。

2階にあるウッドデッキで、眺望を楽しむ

2階部分にウッドデッキを設けることで、外の風景を部屋の中から見るだけではなく、風や外の空気を肌で感じながら眺望を楽しむことが出来ます。人の視線より上の位置に居ることで、プライバシーが保たれるのも上階にあるウッドデッキのメリットですね。また、1階から風景を眺めるより、より遠くまで見通すことが出来ますので、開放感も味わえるでしょう。

目の前に川がある立地に建つこちらの事例では、ウッドデッキから川を眺めることが出来ます。川の前には河川敷が広がっていることで、遮るものが何もない空間を十分に楽しめます。水辺の近くでは風も水に冷やされて温度が下がりますので、夏の夕涼みにもピッタリですね。

サーフィンが好きなら、家のどこに居ても波の状態が見える家は理想の家と言えますよね。ウッドデッキに出れば風の向きや強さも感じることが出来るので眺望はもちろん、今日は海に出られるかどうかの判断ができる情報も得られるメリットがあります。

芝生が映える、グリーンが美しいウッドデッキ

庭にウッドデッキを設置するだけで、居住空間として使えるスペースが広くなるというメリットもありますが、そのウッドデッキの先に芝生があると、さらに豊かな空間が完成します。ウッドデッキから芝生へ降りるまで、子ども達なら当然裸足のまま走り回るでしょうし、実は大人にとっても裸足で歩くことはとても気持ちのいいものです。芝の感触を裸足で是非感じてみましょう。

子どものころから住んでいた実家の敷地内に建てた家です。敷地に余裕があるので、家を建て、大きなウッドデッキを設置してもまだ芝生の庭が十分な大きさで広がっています。ウッドデッキに座って木々と芝生を眺める時間は至福の時ですね。

大きな幹線道路沿いに建っているとは思えないほどの落ち着いた庭の風景。正面側は外からの視線が気にならないように閉じた作りになっていますが、裏庭に向かっては大きな開口部とウッドデッキがあるので、のんびりした時間が過ごせます。

縁側感覚で取り入れたい、和風なウッドデッキ

ウッドデッキと言うと、テーブルとイスを置いてアウトドアリビングのように過ごすというモダンなイメージがあるかもしれませんが、日本には昔から縁側と言うものがあります。家と外を繋ぐ緩衝地帯のような縁側はその存在を主張し過ぎず、それでもちょっと腰かけて庭を眺めたり、お茶を飲んだりするスペースとしてはピッタリです。

部屋のどこからでも縁側に出られるように、長い縁側があります。また庭への出入りがしやすいように一部は階段状になっていて、手摺も付いていますので、幅広い年代へ対応可能な縁側の作りとなっています。

庭に面した縁側の上部には、板張りの軒裏が張ってあり、和の趣を十分に味わえる仕上げになっています。庭の木々の緑もライトアップされて、夜でも楽しめる縁側は日本文化を感じられる空間と言えるでしょう。

家づくりでは、どうしても後に回しがちなウッドデッキですが、実は家族を癒してくれる大切な空間なのです。そして、素材の選び方やデザイン、配置の仕方によっては、使い方の幅もグンと広がります。いつの間にか誰も使わない無駄な空間にならないよう、どんな風に使いたいかを考えてプランニングするのがおすすめです。

はこちら

はこちら