大開口窓の失敗しない家づくり。デメリットと対処法&デザイン実例7選

大開口窓の失敗しない家づくり。デメリットと対処法&デザイン実例7選のインデックス

大開口窓は、明るく開放的な家を建てたい方におすすめのアイデア。ガラスの面積が大きいため、採光や通風がしやすく、自然と一体となった空間を作ることができます。その一方で、断熱性や耐震性、プライバシーなど、プランニングの際に注意しなくてはならない点もいくつかあります。今回の記事では、大開口窓のメリットや、デメリットと対策、快適な家づくりのためのポイントなどについて、詳しくご紹介していきます。

大開口窓とは?

大開口窓とは、面積の大きい窓のこと。一般的な掃き出し窓よりも大きく、床から天井まで届くほどの高さとワイドな幅を備えています。ガラスの面積が大きいため、室内が明るく開放的になり、ダイナミックかつ意匠性の高い空間を作ることができます。

大開口窓のメリット

部屋が明るくなる

大開口窓はガラスの面積が大きいため、太陽の光をたっぷりと取り込むことができます。特に天井や吹き抜けに大開口窓を設ければ、高い位置から光が差し込み、より広範囲を明るくすることができます。このため、日中は照明をつける必要がなく、電気代の節約にもなります。冬場も陽気を取り込みやすく、自然な暖かさの中で暮らすことができるでしょう。

視覚的な開放感

大開口窓は、空間を視覚的に広く見せられることもメリットの一つ。ガラス面が大きいため内と外の境界が曖昧になり、視線が外に抜けやすくなります。これによって、空間に奥行きが生まれ、実際の面積以上の広さを感じることができます。 室内からフラットにつながるデッキなどを設ければ、空間により一体感が生まれ、広がりを演出することができます。

風通しの良さ

大開口窓を大きく開け放てば、風通しが良くなり、十分に換気を行うことができます。湿気やカビの発生を防ぎ、淀んだ空気や臭いも排出できるため、快適な住環境を保つことができるでしょう。気候の良い時期・時間帯であれば、心地の良い風を取り込んで、気分をリフレッシュさせることもできるでしょう。

大胆なデザイン

大開口窓は、住宅デザインのアクセントとしても効果的です。面積が大きいため、それ自体に存在感があり、外観・内観ともにダイナミックなデザインを作ることができます。また、大きな窓ガラスによって外の景色が大きく切り取られ、まるで大きな風景画を飾っているかのようなインテリア性の高い空間を作ることができます。

大開口窓のデメリットと対策①断熱性

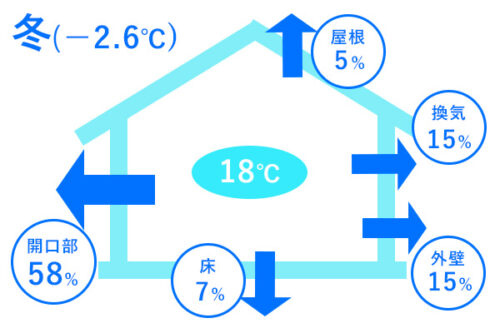

大開口窓のある家は、断熱性が低くなりやすいというデメリットがあります。一般的な木造住宅の冬の暖房時における熱の流出量は以下の通りとなっており、特に開口部は全体の半分以上の割合を占めていることが分かります。

・開口部 58%

・外壁 15%

・換気 15%

・床 7%

・天井・屋根 5%

また、開口部を大きく取るほど、住宅の断熱性はさらに低くなります。快適な室温を保ちにくくなるだけでなく、冷暖房効率の低下や、結露やカビの発生といったトラブルの原因につながる可能性があります。では、大開口窓のある家の断熱性を高めるには、どうしたらよいでしょうか。以下に対処法をご紹介していきます。

断熱窓を採用する

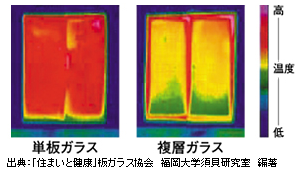

住宅の断熱性を高めるなら、断熱窓の使用は必要不可欠でしょう。断熱窓を選ぶ際のポイントの一つ目が、窓ガラス。複数枚のガラスを重ねた構造の「複層ガラス」は、ガラスとガラスの間に空気の層を作り、熱伝導率を低くする効果があります。

ガラスが2枚のものは「ペアガラス」、3枚のものは「トリプルガラス」と呼ばれ、後者の方が空気の層が多いため、より高い断熱性を発揮します。また、夏の暑さが気になる場合は、ガラスの表面に特殊な金属膜加工を施した「エコガラス(Low-Eガラス)」もあります。Low-Eとは、Low Emissivityの略で、低放射を意味します。断熱・遮熱に優れ、ガラスからの熱の出入りを防ぎます。

ポイントの二つ目は、窓サッシ。窓ガラスを囲むフレーム部分に当たります。近代以降の日本の住宅では、耐久性・耐火性に優れた「アルミサッシ」が主流でしたが、熱伝導率が高く、結露を起こしやすいというデメリットがあります。近年は断熱性の観点から「樹脂サッシ」が人気を集めています。樹脂の熱伝導率はアルミの約1/1000で、樹脂サッシを用いることで室内温度の変化を少なくさせることができます。これらのガラスとサッシを組み合わせることで、大開口窓の断熱性を高めることができます。

空気を循環させる

大開口窓のある家は断熱性が低くなるだけでなく、冷暖房効率が下がってしまう可能性があります。住宅の断熱性を高めることで対処できますが、反対に空気がこもりやすくなってしまう場合もあります。これを防ぐためには、空気の循環が重要となります。

具体的な方法の一つは、シーリングファンやサーキュレーターを使用するということ。冷暖房を使用する際、上部だけが温まり、下部だけが冷えてしまうことがありますが、これらの設備によって空気の流れを作り、室温を均一に保つことができます。また、窓の配置にも工夫が必要で、大開口窓の対角線上にもう一つ窓を開ければ、空気の通り道を作ることができます。室内にこもった空気や臭いを外に排出でき、また、夏場の熱気や暖房で暖まりすぎた空気を排出することで、快適な温熱環境を確保できます。

大開口窓のデメリットと対策②日差し

大開口窓は、室内に光をたっぷりと取り込むことができる一方、直射日光が当たりやすいというデメリットがあります。強い日差しによって、部屋が暑くなりすぎたり、眩しくなったり、内装や家具が日焼けしてしまったり、といったさまざまな問題が引き起こされる可能性があります。これを防ぐ方法としては、大開口窓を配置する向きの工夫や、日射を遮る物理的な対策などが挙げられます。

大開口窓の向き

大開口窓を設ける際は、窓の向きをしっかり検討する必要があります。南向きの配置は、一日を通して日当たりが良いため、最も人気のあるプランニングです。日中は照明に頼らずに生活でき、冬も暖かく快適に過ごすことができます。一方で、夏は室温が高くなりすぎてしまうことがあります。反対に、北向きの配置は、真夏の暑さは軽減されるものの、冬は特に室内が冷え込みます。また、日当たりが悪いため、湿気やすいというデメリットがあります。

また、東向きの配置は、朝から日当たりが良く、気持ちの良い一日をスタートさせることができます。しかし、暗くなる時間も早いため、午後は照明が欠かせません。西向きの配置は、夕方に強い西日が入るため、季節によっては部屋が眩しく感じることがあります。午前中は日が入らず暗い印象ですが、午後から夕方以降も部屋が暖かいのが特徴です。このように、窓の向きによって、部屋の温度や眩しさに違いがあるため、自分の好みに合った方角で大開口窓を設けることが大切です。また、建築家や設計士の方に相談しながら、土地を選び、方角を決めると良いでしょう。

庇や軒を作る

強い日差しを遮るには、軒や庇が有効です。直射日光を物理的に遮ることができるため、夏の暑さを和らげることができ、冬は日差しの角度が低いため、軒や庇があっても室内に十分な光を取り入れることができます。また、軒や庇を設けることで、紫外線による家具の変色を防ぐこともできます。

紫外線から家財を守るには、UVカット性能のある窓ガラスを選んだり、後からUVカットフィルムを貼ったりする方法もあります。また、カーテンやシェードを取り付ける、紫外線に強い素材の家具やフローリング材を選ぶ、といった方法もあります。

大開口窓のデメリットと対策③耐震性

大開口窓のある家を建てる際には、耐震性にも注意しなくてはなりません。大開口窓の数や面積が大きいほど、建物を支える壁面は少なくなります。また、大開口窓と大空間を組み合わせたプランは、開放感を演出できるため人気がありますが、壁や柱といった間仕切りが少ないため、補強工事が特に重要になります。

柱を入れる

住宅の耐震性を高める方法の一つは、柱を入れること。壁を落として柱だけを残せば、視線を遮らず、大開口窓ならではの開放感を損ねる心配もありません。柱だけをあえて露出させる手法は「柱現し」という日本の伝統的な建築手法で、空間デザインのアクセントとしてのメリットもあります。また、柱と柱の間に金属製の細い筋交い(ブレース)を入れれば、視線の抜けやすさを保ったまま、強度をさらに高めることができます。

柱の存在感を極力なくしたいという場合は、造作家具と一体化させて柱を空間になじませるという方法があります。棚やテーブルなどの家具を造り付けることで、部屋の機能性も高めることができます。

耐震性の高い工法を採用する

例えば「SE構法」は、柱と梁を特殊な金物で剛接合するラーメン構造なので、最低限の柱や梁で高い耐震性を発揮します。構造自体の強度が高く耐力壁を減らすことが可能なため、大開口窓と大空間の組み合わせを実現させるには最適の住宅工法と言えます。

大開口窓のデメリットと対策④プライバシー

大開口窓はガラスの面積が大きいため、家の中の様子が外から見えやすいというデメリットがあります。道路や隣家に面した配置は、外部の視線が特に気になりやすく、せっかくの大開口窓の開放感が台無しになってしまいます。このため、大開口窓を設ける際には、間取りや目隠しの工夫が必要になります。

視線を遮る設計

大開口窓のある家で落ち着いて暮らすためには、外部からの視線を遮る工夫が必要です。例えば、中庭に面して大開口窓を設ければ、特に四方を完全に囲んだ造りであれば、どれだけ窓の面積が大きくても外部から視線が入ることはなく、カーテンすらも不要になります。日当たりなどの都合で隣家や道路に面した配置にせざるを得ない場合は、手前にテラスやウッドデッキを設け、奥まった場所に住宅を建てると良いでしょう。住宅の境界からの距離が遠くなるため、家の中が見えづらくなります。

目隠しに関しては、フェンスやルーバーが効果的ですが、室内から外を見たときに開放感が損なわれてしまう可能性があります。また、窓に貼るだけで視線を遮ることができる「目隠しフィルム」は、すりガラス風のものや、鏡のように反射するミラーシートなどがあり、手軽な方法として人気があります。自然な形で目隠しを設けたい場合は、植栽やグリーンカーテンなどもおすすめです。

大開口窓の作り方のアイデア

ワイドな一枚ガラス

大開口窓ならではの開放感を存分に味わうなら、ワイドな一枚ガラスを取り入れるのがおすすめです。つなぎ目がないため視界がスッキリしていて、まるで外の景色がそのまま室内に続いているかのような感覚になるでしょう。庭や山、海などの景色を大胆に切り取る額縁のような演出ができるのも嬉しいポイント。ガラスの面積に対して窓枠が少ないため、シンプルかつ洗練された印象を与え、現代的なミニマルなデザインにもマッチします。

複数の窓を並べて大開口に

複数の窓を横に並べれば、一つ一つの窓自体が大きくなくても、大開口窓として十分な開放感を演出できます。窓のデザインを統一して等間隔に並べれば、小気味の良いリズム感が生まれ、個性的な空間を演出できるでしょう。また、窓枠や柱によって建物が支えられるため、一枚ガラスの大開口窓よりも強度を保ちやすいというメリットもあります。

コーナー窓でパノラマ演出

コーナー窓は、部屋の角に設置される窓のこと。部屋の一角がガラス張りとなるため、格別の開放感が生まれます。視界がパノラマビューのように広がるため、外の景色をより広範囲で楽しみたい方におすすめです。また、コーナー窓は二方向に広がっているため、一方に向かっている大開口窓よりも、長時間にわたって採光することができます。

吹き抜け窓で縦に開放感

吹き抜けに大開口窓を設ければ、高い位置から差し込む光が部屋全体を包み込み、より一層の明るさを感じられるでしょう。また、吹き抜けの上部と下部にそれぞれ窓を設ければ、ひとつながりの大開口窓を作ることができます。視線が縦方向にも横方向にも抜けていくため、空間の広がりをより感じることができます。

大開口窓は、こんな土地におすすめ

自然豊かな土地

大開口窓のある家を建てるなら、海や山の近くなど、豊かな自然に囲まれた場所がおすすめです。大開口窓はガラスの面積が大きいため、視界いっぱいに風景を切り取ることができます。また、家の外との隔たりが感じられにくいため、家の中にいながら、大自然との一体感を味わうことができます。高台や坂の上などに家を建てれば、周囲の景色を一望でき、外部からの視線が入りにくいというメリットもあります。

面積の広い土地

面積の広い土地に家を建てれば、余白を生かして開放感を演出することができます。大開口に面して庭やデッキなどを設ければ、視覚的に奥行きが生まれ、一体感のある大空間を作ることができます。また、フェンスやルーバーなどを設けるだけのスペースが十分にあるため、圧迫感や閉塞感が感じられにくくなります。庭に植栽のコーナーを作ることができれば、樹木や草花によって外部からの視界を遮ることもできます。

光や風が入りやすい土地

大開口窓は、通常の窓に比べて光や風を取り込みやすい設計ではあるものの、住宅密集地では、採光や通風の効果を最大限に発揮することは難しくなります。したがって、大開口窓のある家を建てる場合は、隣家との距離にある程度の余裕がある土地を選ぶようにしましょう。また、立地に加え、窓の配置や高さなど設計の工夫によって、効率の良い採光・通風の計画を立てることが重要です。

大開口窓のおしゃれな実例7選

庇の妙で一年中日差しを快適に

こちらはリビングに設けられた、大開口のスライディング窓。開口部から通りに向かって遮るものは何もなく、大きく開け放った窓から、柔らかな陽光と爽やかな風をたっぷりと取り込むことができます。ウッドデッキの上部には庇が設けられていて、夏場は日差しを遮り、冬場は日差しを取り込む緻密な設計となっています。

立ち上がり壁でプライバシー確保

住宅密集地に建つこちらの住宅。開口部は大きく取りながらも、その先に壁を立ち上げることで、周囲からの視線を遮り、開放感を得ながらプライバシーを確保しています。テラスの内側は、床も壁も白一色。また、奥行きがあるため視線の抜けが良く、閉塞感や圧迫感を感じさせません。白と木目で統一された室内リビングとの一体感もあり、居心地の良いテラス空間に仕上がっています。

家族・中庭・居室をつなぐ大開口

こちらの平屋は、中庭を囲う各面に開口部があり、家のどこにいても家族を感じることができます。内側にのみ開かれているので、外部の視線は気になりません。この大開口窓は、大きなガラスがはめ込まれた框戸(かまちど)を採用していて、開け放っても、閉め切ってもたっぷりと光が入るようになっています。室内側の障子を閉めれば、柔らかな光に包まれた和の空間が生まれます。

中庭を大開口で囲むコートハウス

大きな中庭をロの字型に囲んだコートハウス。中庭側の全ての面に大開口窓が設けられていて、自分が今いる部屋から中庭を挟んだ向こう側の部屋まで視界が抜けていきます。玄関ホールから見た中庭の景色は、この住宅の中で最も華やかに見える角度なのだそう。窓の向こうに大きな水盤が見え、お客様を涼やかに出迎えています。

湘南の海を見下ろす大開口リビング

都内から湘南へと移住され、海の見える立地にこだわった住宅です。眺望が美しく見えるよう、視界を遮らない広々とした大空間に、大開口窓を組み合わせました。この大開口窓からは湘南の海を眺めることができ、その上部のハイサイドライトを通じ、視線は空へと抜けていきます。最高のロケーションで、縦にも横にも広がる開放的な空間を実現しました。

現しの骨組みで大開口を強化

31坪の住居スペースと14坪のガレージという、壮大なサイズ感の平屋建てガレージハウス。遮るものが何もない大空間と、開放的な大開口窓を可能にしたのは、頑丈な骨組みのおかげです。構造を現しにすることで、機能性とデザイン性を兼ね備えた魅力的な空間となりました。無垢床とラワン合板の天井も相まって、木質感を強めたワイルドな印象も与えています。

瀬戸内海を一望できる大開口リビング

大開口窓から瀬戸内海を一望できるこちらのリビングは、まさに非日常を日常に取り込んだ贅沢な空間です。壁一面に掃き出し窓が設置されており、広々としたテラスに向かって視線が自然と抜けていきます。さらに、リビングの上部には吹き抜けを生かした大開口のFIX窓が広がり、空と海を一体に感じられる開放感をより一層味わうことができます。

まとめ

大開口窓があれば、光や風をたっぷりと取り込み、視界いっぱいに外の景色を楽しむことができます。自然と一体化した開放的な空間を生み出すことができる一方、大開口窓を設けることによって機能面でデメリットが生じる可能性についてもご紹介しました。

大開口窓のある家を建てる際は、このようなメリットとデメリットの両面をあらかじめ理解しておくことが大切です。そして、今回ご紹介した対策や技術を組み合わせて、ご自身の暮らしに合ったプランを考え、明るく開放感のある住宅を実現させましょう。

はこちら

はこちら