理想の間取りを実現するには? 家族が使いやすい間取りのポイントを解説

理想の間取りを実現するには? 家族が使いやすい間取りのポイントを解説のインデックス

新しい家を設計する時には、まずは間取り図をつくってもらうところからはじめるのではないでしょうか。中には、最初に自分で間取りを考えて、間取り図を作るという熱心な方もいらっしゃるでしょう。今回は、間取りを決めるうえで考えるべきことをまとめてみました。

間取り図を見るとわかること

間取り図を見て分かることは、どんなことがあるでしょうか。まず、各部屋の配置です。玄関、水回り、LDK、階段、庭、寝室、その他個室などがどう配置されているかが分かります。また、各部屋についている壁、窓やドアの位置、開口の幅なども分かります。さらに、キッチンにはシステムキッチンの場所、洗面スペースには洗面台の場所、浴室には浴槽とシャワーの場所がそれぞれ分かります。さらに、配置することを想定している家具が、どの位置に来るのかもわかるように配置されていることもあります。

住みやすい間取りを考えるには?

せっかくイチから住宅を作るわけですから、生活しやすい間取りを作りたいですよね。では、どうすれば快適な間取りが作れるでしょうか? 次の3つの点に配慮して作ると、家族が住みやすい間取りを実現することができるでしょう。

自分たちの今の暮らしを振り返ろう

まずは、今の自分たちの暮らしを考えてみます。現在家族は何人いるのか、新しい家には何人住むのか、将来は住む人数が増えるのか。住む人数が決まれば、個室の数はおのずと決まってきます。また変化に対応するために、可変性のある間仕切りにするかどうかということも考えられるでしょう。例えば、リビングでは普段何をしているのかを考えると、広さがおのずと出てきますし、キッチンで主に作業するのは誰なのかなどを考えると、誰にとって使いやすくするのか、なども見えてきます。

よりスムーズに暮らすために必要なものを考える

新しい暮らしをするに当たり、今の暮らしから、よりよいものにしたいと思うのは当然です。今の暮らしの中で改善したい点を洗い出し、それを新しい家で実現することが可能かどうかを検討しましょう。特に、改善が望まれるのは家の中の動線ではないでしょうか。賃貸住宅においては、限られた空間の中で定型の間取りというものがあります。賃貸住宅での生活では、その決まった間取りの中で暮らさざるを得ないのが、現状です。よりスムーズに暮らすために、家族の暮らしの中での動線をしっかり検討しましょう。

家族で話し合い、優先順位をつける

間取りを考えるにあたっては、一緒に住む家族と十分に話し合うことが必要です。家族と言っても、一人一人は違う考えを持った個人です。個々人において何が必要かを最初にすべて書き出し、そこから優先順位を付けていきましょう。家族といえどもプライベートなスペースは当然必要ですが、そのスペースの為に、家族が一緒にいる空間が窮屈になるようなことがないようにしたいものですね。個人のスペースと共有スペースのバランスをとることが重要と言えるでしょう。

間取りを考える上で知っておきたい4つの動線

動線が長くなると暮らしにくくなりますので、間取りを考える際にはしっかりとした計画が必要です。実は、動線には次の4種類があります。動線によって、共有できるものと、分けて考えた方がいいものがありますので、実際に見てみましょう。

生活動線

まずは生活動線についてですが、家族が普段生活するときに、どういう行動をしているかを考えてみましょう。例えば朝なら、起きて、顔を洗う、トイレに行く、着替える、朝食をとる、身支度を整える、玄関から外へ出る。夜なら、帰宅後、手を洗う、個室へ行く、リビングでくつろぐ、食事をとる、等のように順序だてて考えると分かりやすいですね。

家事動線

次に家事動線。これは主に、家事を行うための動線です。家事は、いくつかの作業がありますが、まずはキッチン関係でいうと買い物から帰宅して、冷蔵庫やパントリーに買ってきた物を入れる、食事の準備、後片付けなどの動線があります。次に水回りについては、洗濯する、洗濯物を干す、取り入れて畳む、洗濯物を仕舞うなどの動線があります。

来客動線

来客動線とは、家族以外の外から来たお客様の動線です。通常は、玄関から入ってリビングや洗面所、トイレなどに立ち寄る動線となるでしょう。玄関については仕方ないですが、その他の部分では、来客の動線と生活動線が交わることは望ましくないと思われます。プライベートな部分には動線がつながらないように配慮することが必要です。

通勤通学動線

通勤通学動線は、家族が多い場合に注意が必要です。通勤通学の時間は、洗面所やトイレ、ダイニングなどを利用する時間がどうしても重なってしまいますので、動線が被ってしまうことが予測されます。時間をずらすなどの工夫もできる場合はいいですが、例えば回遊動線を作り、1方向のルートを作っておけば重なる回数も減るでしょう。

おしゃれで暮らしやすい間取り実例6選

では、実際の間取り例について見てみましょう。それぞれに、こだわりのデザインで、お洒落であることはもちろん、機能面においてもよく練られた間取りになっています。是非参考にしてみてください。これはと思うアイデアがあるはずです。

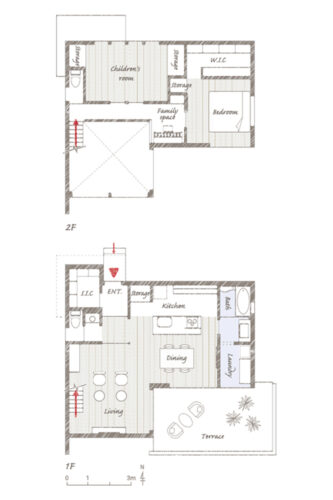

コンパクトな空間を有効活用した開放的なLDKのある家

随所に動線の工夫があるこちらの事例。まず、玄関には洗面スペースがあり、帰宅後洗面所へ行く必要もなく個室へ上がったり、リビングに直行したりすることができます。

また、水回りは洗濯、洗濯物干し、洗濯物を畳む、洗濯物を仕舞うまでの作業が全て一か所で出来るように、収納スペースも充実した一室空間となっています。また、子供がまだ小さいので、子供部屋の間仕切りは可変性を持たせているのも間取り上の工夫といえます。

LDKを中心とした光あふれるコの字型の平屋

出来るだけ扉を排除した、オープンな作りが印象的なこちらの事例。天井の高さが最高4.5mもあり、広々とした中庭を、コの字型に囲む平屋住宅です。まだ子供がいない30代のご夫婦の住まいで、将来のことを考えて可変性を持たせた間取りとなっています。

扉がない分、コストダウンになりますし、オープンな空間は、常にキレイにしておく必要があるので、部屋をきれいに整えるのが好きという人にはおすすめのデザインですね。中庭を挟んで、パブリックとプライベートを上手に切り分けているのも暮らしやすい間取りといえます。

2つの中庭のある家族が緩やかにつながる家

こちらの事例は、なんと中庭が2つあるという贅沢な住宅です。2つの中庭の中心に廊下があるため、生活動線も短くなり、普段の暮らしの上でも無駄なくスムーズに過ごすことが出来ます。ほとんどすべての空間が中庭に面していて、室内はとても明るく、気持ちの良い空間が広がります。

中庭の一つは、リビングと繋がっているので、アウトドアファニチャーを置いてセカンドリビングとして使えます。また洗面台とは別に、中庭に向かって大きな開口を持つ明るいドレッサーがあるのは、女性には嬉しい間取りの工夫ですね。

L字型LDKがカフェスペース囲む、広々とした住まい

こちらの事例は、なんと46㎡のタイルテラスのカフェスペースを、LDKがL字型に囲むように配置されている中庭タイプの住宅です。このカフェスペースでは、カフェを楽しむことはもちろん、バーベキューもできますし、夏には子供たちの為にプールを設置できるほどの広さがあります。

そして、住宅密集地で隣家との距離が近い環境なので、カフェスペースの目隠しの為に、外部に向かって3mの壁を立ち上げました。それにより、誰にも邪魔されずオープンに過ごせる空間となっています。

坪庭を中心にゾーニングしたコの字型LDKの町屋

こちらの住まいは、京都に建つということもあり、伝統的な様式美をモダンスタイルに昇華させた、進化版町家スタイルとも呼べるような住宅です。玄関からは坪庭が見えるのも、京町家のスタイルで、玄関を明るい雰囲気に仕上げています。

LDKも坪庭を囲むように、L字型に配置。リビング側の開口部には、富山の伝統工芸である組子格子が組み込まれ、緩やかに視界を遮りつつ、優しい光を室内に取り込むことに成功しています。

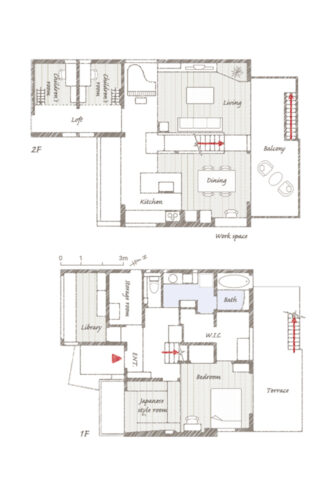

生活空間を縦に分けた完全分離型2世帯住宅

こちらの事例は、完全分離型二世帯住宅ですが、普通の二世帯住宅に比べると少し変わった間取りでで、一つ屋根の下に大家族が住むというイメージです。

1階が親世帯で、2階が子世帯という作りが多いのが通常の二世帯住宅なのに対し、こちらは1階にある共通の玄関土間を共通リビングとして使えるようにし、2階は世帯が分かれているものの、デッキが設置されていて自由に行き来が出来るようになっています。このような間取りは世代を超えた交流がしやすく、子供の成長にもいい影響を与えそうですね。

まとめ

今回は、間取りについて見ていきました。理想の間取りの家を建てるなら、まずは、家族の暮らしの中での具体的な要望を書き出してみてもよいでしょう。間取りからは、家族のライフスタイルも読み取ることができます。6つの事例をご紹介しましたが、それぞれに個性を感じる実に多種多様な間取りでした。重量木骨の家のサイトでは、この他にも魅力的な間取りの事例がたくさんありますので、是非探してみてください。

はこちら

はこちら